3月20日下午15:00,心理健康教育中心在大学生活动中心A620举办了第267期“心灵之约”讲座,讲座的主题是“如何应对迷茫、焦虑与虚无感——存在主义心理学的启发”。本期讲座的主讲人是华中科技大学心理健康教育中心的专职心理咨询师谌燕老师。谌燕老师是中国心理学会注册心理师(X-23-017)、国家二级心理咨询师,曾多次带领生命意义团体、自我成长与探索团体,具有丰富的个体咨询和团体辅导经验。

3月20日是国际幸福日,又恰值春分。在讲座开始之前,谌老师给每位参加讲座的同学赠送了一支鲜花。紧接着,谌老师介绍了本期讲座的内容,本期讲座包含四个部分,分别是存在主义与意义危机,生命的意义是什么,探寻生命意义迷失的时刻,如何与无意义共处。

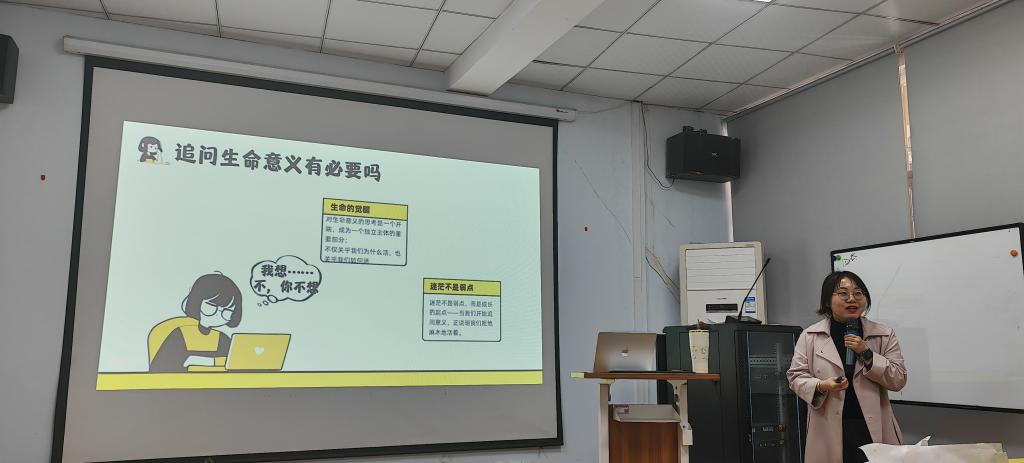

首先,谌老师以一个动画短片开场,介绍了什么是存在主义心理学下的意义危机。也就是在个体面对存在的既定事实(意指某些终极关怀、某些人之所以为人的必然特质)时引发出来的冲突,包括死亡、自由、孤独与无意义。谌老师指出,关于意义危机的思考是普遍的。从马斯洛的需求层次理论来看,个体对生命意义的探寻是成长性需求的体现。那么追问生命意义有必要吗?谌老师从两个角度进行了回答:一方面这是生命的觉醒,对生命意义的思考是成为一个独立主体的重要开端;另一方面,在追问生命的意识时我们必然会经历迷茫的阶段,但是迷茫不是弱点,而是成长的起点,当我们开始追问意义,正说明我们拒绝麻木地活着。

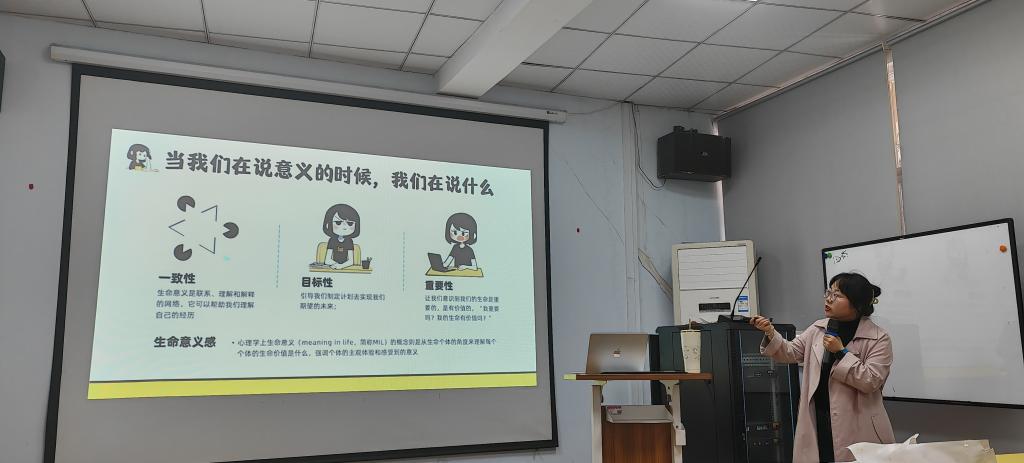

接着,谌老师介绍了生命意义是什么。有关生命意义的探索往往是一种价值判断,且具有主观性。哲学上的生命意义关注人类的存在议题,相对宏观。而心理学上的生命意义感(meaning in life,简称MIL)的概念是从生命个体的角度来理解每个个体的生命价值是什么,强调个体的主观体验和感受到的意义。生命意义感具有一致性、目标性和重要性。一致性是指生命意义是联系、理解和解释的网络,它可以帮助我们理解自己的经历;目标性是指生命意义感引导我们制定计划去实现我们期望的未来;重要性则让我们意识到我们的生命是重要的,是有价值的,既有个体层面,也有社会层面。

在什么情境下我们会开始思考意义的话题?谌老师举出了六个常见的情境以及相应的应对措施。困境一是“空心病”,其核心问题在于缺乏支撑其意义感和存在感的价值观;困境二是没有目标的迷茫;困境三在于意义颠覆,个人在成长过程中可能会经历之前的意义体系被颠覆;困境四是因挫败而绝望;困境五源于生命和个体的有限性;最后一种困境是意义认同困难。针对各种困境,谌老师结合自身经验以及过往事例为大家提供了一系列的处理思路。

最后,在如何与无意义共处的问题上,谌老师指出无意义是人类境况的一部分,就像潮汐一样具有阶段性,不必强行“解决”它。同时,无意义感反而印证了人的自由——因为无既定答案,才拥有选择的权利,可以试着从“寻找意义”转向“创造意义”。谌老师展示了一份意义重构日志模板,让大家在成长的琐事中以不同的视角找寻生命的意义。

在讲座的最后,谌老师总结了今天讲座的主要内容。谌老师强调,“希望感”在主动探索意义的过程中尤为关键。要相信当下的困惑会在未来某个阶段得到答案,没有人能够一直实现目的,一直有所创造,也没有人可以接连不断地获得成功。正确的方向是在达到目的的过程中逐渐浮现。在同学们热烈的掌声中,讲座圆满结束。